42.195km를 달린다는 건, 결국 자기 자신과 대화하는 시간을 견디는 일이다. 《스피릿 오브 더 마라톤》에 등장하는 여섯 명의 러너를 보며 나는 그들이 모두 다른 이유로 시작했지만, 같은 침묵 속으로 들어간다는 걸 알았다. 30km 지점에서 디나 캐스터의 얼굴이 일그러질 때, 첫 마라톤에 도전하는 평범한 직장인이 35km에서 걸음을 멈출 때, 그들은 똑같이 혼자였다.

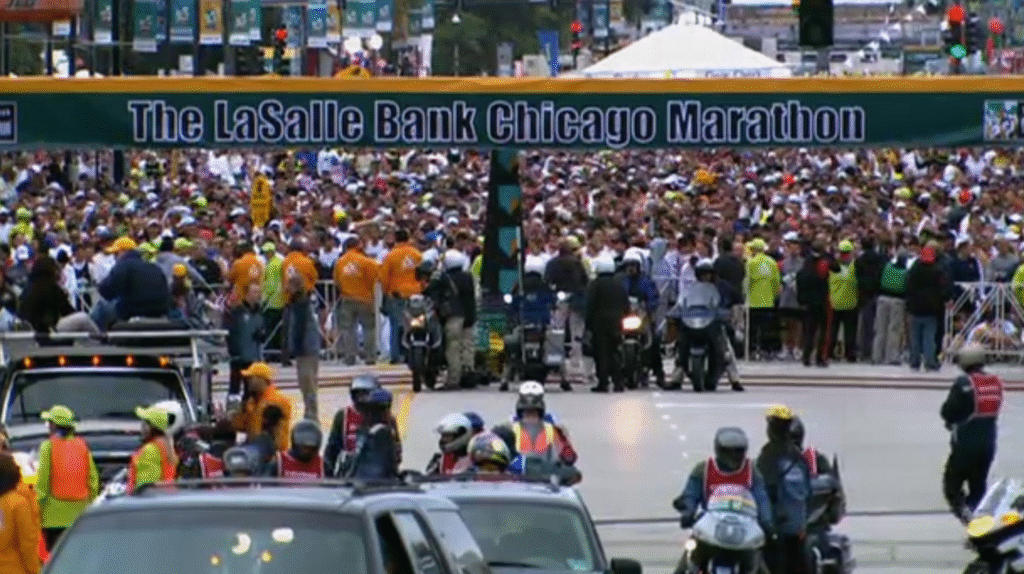

2005년 시카고 마라톤. 카메라는 엘리트 러너와 70세 노장, 이혼의 상처를 안고 달리는 여성과 생애 첫 풀코스에 도전하는 남자를 번갈아 비춘다. 출발선에 선 그들의 표정은 제각각이다. 디나 캐스터는 이미 다른 세계에 들어가 있고, 아마추어 러너는 아직 웃고 있다. 하지만 20km를 지나면서 그 경계가 흐려진다. 기록을 노리는 사람도, 완주만을 바라는 사람도, 결국 자기 안의 무언가와 싸운다.

나는 이 다큐멘터리에서 70세 러너의 손을 자꾸 보게 됐다. 결승선을 통과한 뒤 그가 가슴에 손을 얹는 장면. 그 손등에 새겨진 주름과 핏줄이 말해주는 것들. 그는 아마 자기 심장이 아직 뛰고 있다는 걸 확인하고 싶었을 것이다. 살아 있다는 걸, 여전히 달릴 수 있다는 걸. 마라톤은 그런 확인의 의식이다.

시카고 도심을 가득 메운 4만 명의 러너. 항공 촬영으로 본 그 장면은 거대한 강물 같았다. 하지만 카메라가 한 사람 한 사람의 얼굴로 들어가면, 그것은 4만 개의 고독이었다. 누군가 옆에서 같은 속도로 달려도, 숨이 차오르는 건 각자의 폐 안에서다. 다리가 풀리는 것도, 포기하고 싶어지는 것도, 그래도 한 걸음 더 내딛는 것도, 전부 혼자 하는 일이다.

영화는 케냐 고원의 훈련 풍경도 보여준다. 다니엘 은젠가 같은 엘리트 러너들이 새벽 고지대를 달리는 모습. 맨발로 흙길을 달리던 아이들이 세계 무대에 서기까지의 이야기. 그들에게 러닝은 가난에서 벗어나는 유일한 통로였다. 반면 시카고의 직장인들은 바쁜 일상에서 벗어나기 위해 달린다. 같은 42.195km지만, 그 거리가 품은 의미는 완전히 다르다.

그런데 신기한 건, 결승선을 통과하는 순간만큼은 모두의 표정이 비슷해진다는 것이다. 울먹이거나, 멍하거나, 믿을 수 없다는 듯 고개를 흔든다. 3시간대 기록이든 6시간이 넘는 완주든, 그 순간 그들이 마주한 건 결국 자기 자신이었다. 내가 여기까지 올 수 있었다는 것. 그 단순하고도 압도적인 깨달음.

2007년에 만들어진 이 다큐멘터리를 2025년의 한국에서 보는 건 묘한 경험이다. 지금 새벽 한강변엔 수천 명이 달리고 있고, 주말마다 전국 어디선가 마라톤 대회가 열린다. 우리는 왜 이렇게 달리기 시작한 걸까. 건강? 다이어트? SNS에 올릴 인증샷?

아마 처음엔 그런 이유였을 것이다. 하지만 10km를 넘어 20km를, 30km를 달리다 보면 알게 된다. 이건 그런 게 아니라는 걸. 숨이 목까지 차올라도 멈추지 않는 순간, 다리가 말을 듣지 않는데도 한 걸음씩 떼는 순간, 우리는 자기 안의 낯선 사람을 만난다. 평소엔 몰랐던 자신의 끈기를, 나약함을, 또 그 나약함을 넘어서는 무언가를 발견한다.

《스피릿 오브 더 마라톤》에 나오는 한 러너가 말한다. “마라톤은 정직해요. 훈련하지 않으면 절대 완주할 수 없거든요.” 그 정직함이 우리를 끌어당기는지도 모른다. 세상의 많은 일들이 노력한다고 보상받는 건 아니지만, 마라톤은 다르다. 뛴 만큼 갈 수 있다. 준비한 만큼 견딜 수 있다. 적어도 자기 몸은 배신하지 않는다는 것.

물론 그 정직함이 때론 잔인하기도 하다. 준비가 부족하면 몸이 그대로 드러낸다. 30km 지점의 벽은 누구에게나 공평하게 찾아온다. 영화 속에서도 누군가는 쓰러지고, 누군가는 걸음을 멈춘다. 그래도 대부분은 다시 움직인다. 걷더라도, 비틀거리더라도, 결승선까지.

디나 캐스터가 결승선을 통과한 뒤의 표정을 기억한다. 그는 우승했지만, 마지막 5km를 지옥처럼 견뎠다고 했다. 20마일 지점부터 발바닥이 아프기 시작했고, 마지막 3마일은 끔찍했다고. 뒤에서 추격해오는 디펜딩 챔피언을 의식하며 달린 그 시간. 우승의 기쁨보다 먼저 온 것은, 42.195km를 전력으로 달렸다는 것 자체가 주는 압도였을 것이다.

첫 마라톤에 도전한 직장인의 완주 장면도 기억에 남는다. 그는 결승선 100m 앞에서 걸음을 멈췄다. 다리가 풀려서가 아니라, 끝나는 게 아쉬워서였을까. 아니면 이 순간을 천천히 음미하고 싶어서였을까. 그는 한참을 서 있다가 천천히 걷기 시작했다. 마지막 100m를 걸어서 들어갔다. 그 느린 걸음이 어떤 전력질주보다 아름다워 보였다.

마라톤을 뛰어본 사람은 안다. 결승선을 통과하는 순간이 끝이 아니라는 것을. 진짜는 그 이후에 온다. 완주 메달을 목에 걸고, 다리를 절뚝이며 걸어 나오면서, 문득 생각한다. ‘나는 해냈다’가 아니라 ‘나는 이런 사람이었구나’라고.

2025년 한국의 러닝 붐이 언제까지 갈지는 모르겠다. 유행은 지나간다. 하지만 한 번이라도 42.195km를 완주해본 사람은 안다. 이건 유행이 아니라는 걸. 자기 안의 무언가를 확인하는 일이라는 걸.

《스피릿 오브 더 마라톤》은 마라톤의 정신을 보여주지만, 사실 삶의 정신을 보여준다. 혼자 가야 하는 길. 아무도 대신 달려줄 수 없는 거리. 그래도 가야 한다면, 한 걸음씩. 영화 속 여섯 명의 러너가 그랬던 것처럼, 지금 이 순간에도 수많은 러너들이 그러고 있는 것처럼.

왜 달리냐고 묻는다면, 이제는 이렇게 대답할 수 있을 것 같다. 혼자 가는 법을 배우기 위해서. 그리고 그 혼자임을 견디는 법을 배우기 위해서. 42.195km는 그 연습이다. 인생이라는 더 긴 거리를 가기 위한.

댓글 쓰기

댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.